來自地球深處的能量,為千年大計雄安提供源源不斷的清潔能源

氣候問題日益突出,全球都在尋找可以替代化石燃料的能源。地熱能具有儲量大、分布廣、清潔環保、穩定可靠等特點,因此也逐漸引起了世界的注意。

人類很早以前就開始利用地熱能,例如在舊石器時代就有利用溫泉沐浴、醫療,在古羅馬時代利用地下熱水取暖等、近代有建造農作物溫室、水產養殖及烘干谷物等。但真正認識地熱資源并進行較大規模的開發利用卻是始于20世紀中葉,目前,地熱則更多地被用來發電。

在地熱能發電方面,根據 Think GeoEnergy Research 的數據,到 2021 年,有五個國家的地熱能發電量超過了1吉瓦。這些國家包括美國、印度尼西亞、菲律賓、土耳其和新西蘭。

在地熱能直接利用方面,根據世界地熱大會數據,2000 年起中國地熱能直接利用量一直穩居世界第一,其中2020 年直接利用量占世界總量43.4%,地熱供暖面積累計達14 億平方米,年替代標煤近2800 萬噸。美國、瑞典、德國、土耳其直接利用量分別位列二至五位。

在國內,雄安新區則是地熱能利用的標桿。從2009年開始,中國石化新星公司就在雄縣開發地熱能,并與雄縣政府合作打造地熱能開發利用“雄縣模式”, 利用地熱能將雄縣打造成為了全國首座地熱供暖“無煙城”。

隨著雄安新區的開發建設,2017~2019年供暖季,先后在雄安完成11個自然村地熱代煤改造工程,建成雄縣農村地熱代煤示范項目,為5000余戶村民提供清潔地熱供暖,“雄縣模式”升級發展為地熱能開發利用“雄安模式”,為新區建設提供了清潔能源開發利用的成功案例。在2021年7月,雄安新區地熱開發項目被國際可再生能源署(IRENA)列入全球推廣項目名錄,成為了當年全球僅有的5個推廣項目之一。 地熱能(geothermal energy)是由地殼抽取的天然熱能,這種能量來自地球內部的熔巖,能量來源主要是地球內部長壽命放射性同位素熱核反應產生的熱能,其以熱力形式存在,是引致火山爆發及地震的能量。

地熱能(geothermal energy)是由地殼抽取的天然熱能,這種能量來自地球內部的熔巖,能量來源主要是地球內部長壽命放射性同位素熱核反應產生的熱能,其以熱力形式存在,是引致火山爆發及地震的能量。 地球內部的溫度高達攝氏6500度以上,而在80至100公里的深度處,溫度會降至攝氏650度至1200度。透過地下水的流動和熔巖涌至離地面1至5公里的地殼,熱力得以被轉送至較接近地面的地方。高溫的熔巖將附近的地下水加熱,這些加熱了的水最終會滲出地面。運用地熱能最簡單和最合乎成本效益的方法,就是直接取用這些熱源,并抽取其能量。

地球內部的溫度高達攝氏6500度以上,而在80至100公里的深度處,溫度會降至攝氏650度至1200度。透過地下水的流動和熔巖涌至離地面1至5公里的地殼,熱力得以被轉送至較接近地面的地方。高溫的熔巖將附近的地下水加熱,這些加熱了的水最終會滲出地面。運用地熱能最簡單和最合乎成本效益的方法,就是直接取用這些熱源,并抽取其能量。 地熱資源的開發利用可分為發電和直接利用兩個方面。高溫地熱資源主要用于發電;中溫和低溫地熱資源則以直接利用為主;對于25℃以下的淺層地熱能,可利用地源熱泵進行供暖和制冷。

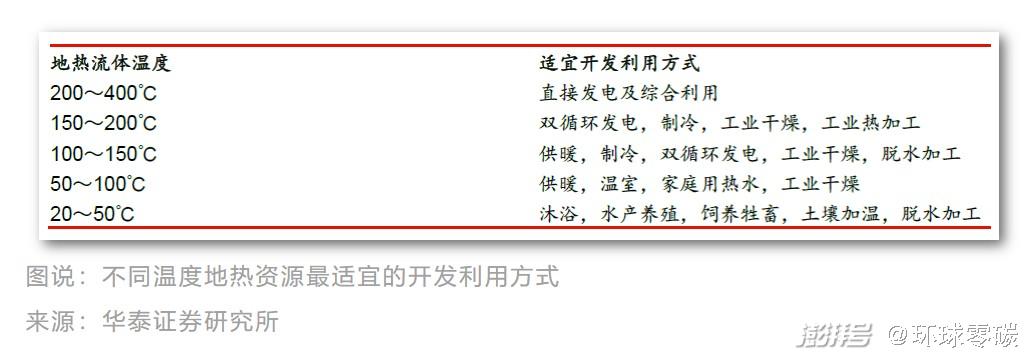

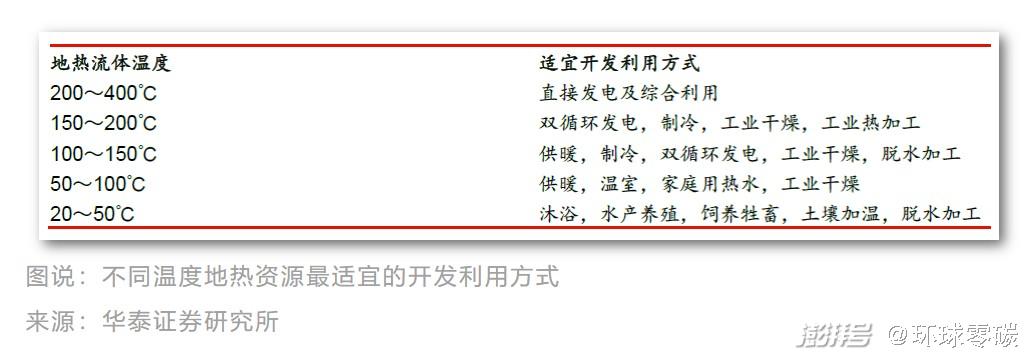

地熱資源的開發利用可分為發電和直接利用兩個方面。高溫地熱資源主要用于發電;中溫和低溫地熱資源則以直接利用為主;對于25℃以下的淺層地熱能,可利用地源熱泵進行供暖和制冷。

地熱能資源主要包括:淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源等類型。淺層地熱能是指在太陽能和地心熱的綜合作用下,在大地表層(一般400 米以內)形成的相對恒溫層中的土壤、砂巖和地下水所蘊含的低溫熱能,淺層地能儲量較大、再生迅速、分布廣泛、溫度四季適中,并且不存在永久消耗問題,是大型的“綠色能源寶庫”。水熱型地熱資源是以蒸氣為主的地熱資源和以液態水為主的地熱資源的統稱,也就是我們常見的溫泉和地熱井,隨著熱泵技術、鉆井技術的不斷發展,水熱型地熱能已成為地熱供暖的重要來源。干熱巖型地熱能是未來地熱能發展的重要領域,是指淺藏在地殼表層的熔巖或尚未冷卻的巖體,可以人工方法造成裂隙破碎帶,再鉆孔注入冷水使其加熱成蒸汽和熱水后將熱量引出,其開發方式尚在研究中。

地熱能資源主要包括:淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源等類型。淺層地熱能是指在太陽能和地心熱的綜合作用下,在大地表層(一般400 米以內)形成的相對恒溫層中的土壤、砂巖和地下水所蘊含的低溫熱能,淺層地能儲量較大、再生迅速、分布廣泛、溫度四季適中,并且不存在永久消耗問題,是大型的“綠色能源寶庫”。水熱型地熱資源是以蒸氣為主的地熱資源和以液態水為主的地熱資源的統稱,也就是我們常見的溫泉和地熱井,隨著熱泵技術、鉆井技術的不斷發展,水熱型地熱能已成為地熱供暖的重要來源。干熱巖型地熱能是未來地熱能發展的重要領域,是指淺藏在地殼表層的熔巖或尚未冷卻的巖體,可以人工方法造成裂隙破碎帶,再鉆孔注入冷水使其加熱成蒸汽和熱水后將熱量引出,其開發方式尚在研究中。 雄安新區及其周邊地區地理位置上屬于環渤海灣盆地冀中坳陷,區內古潛山地熱資源非常豐富,熱儲主要為中上元古界薊縣系霧迷山組和長城系高于莊組裂縫—溶洞型白云巖,熱儲厚度大,儲量豐富(4 000 m 以淺地熱資源量為378.3×109 GJ,熱水總量為526×108 m3),開發利用潛力巨大。

雄安新區及其周邊地區地理位置上屬于環渤海灣盆地冀中坳陷,區內古潛山地熱資源非常豐富,熱儲主要為中上元古界薊縣系霧迷山組和長城系高于莊組裂縫—溶洞型白云巖,熱儲厚度大,儲量豐富(4 000 m 以淺地熱資源量為378.3×109 GJ,熱水總量為526×108 m3),開發利用潛力巨大。

自然資源部中國地質調查局2020年發布的雄安新區綜合地質調查系列成果顯示,雄安新區地熱資源豐富,儲量大、溫度高、水質好、易回灌,技術、經濟、環境可行條件下適宜規模化開發利用,可為打造綠色生態宜居新城區提供穩定安全的清潔能源供給。調查成果顯示,雄安新區淺層地熱能廣泛分布于地下0~200米,適合地埋管地源熱泵的利用,可利用資源量折合標準煤400萬噸/年,能滿足約1億平方米建筑物供暖、制冷需要。中深層地熱主要是地下熱水,集中分布在雄縣、容城、高陽三個大中型地熱田地下600~4000米,熱儲層溫度60℃~130℃,在采灌均衡條件下地下熱水可利用資源量為4億立方米/年,折合標準煤346萬噸/年,可支撐供暖面積超過1億平方米。

歷史上雄縣與中國大部分冬季需燃煤供暖的北方地區一樣,每到供暖季環境污染十分嚴重,因取暖年排放二氧化碳16.87 萬噸,二氧化硫0.43 萬噸,煤塵1.06 萬噸。當時的雄縣,雖坐擁“溫泉之鄉”的美譽,但由于對地熱資源缺乏統一規劃和有效管理,私人及部分房地產開發商“直供、直排”的掠奪性開發方式,造成了地熱資源的嚴重浪費。

直到2009年,雄縣政府拿出“壯士斷腕”的決心,聯手中國石化,開創形成了“政企合作、市場運行、統一開發、技術先進、環境保護、百姓受益”地熱資源開發的“雄縣模式”,成功打造了我國第一個地熱供暖“無煙城”,助力雄縣走出了一條可持續發展的新路子。 “雄縣模式”的主要內涵:一是政府制定相應的扶持政策和服務措施,制定地熱能開發專項規劃和地熱資源管理辦法。二是加強組織領導,雄縣成立地熱資源開發領導小組和地熱管理辦公室,統一地熱資源管理、服務、協調解決開發中出現的問題。三是政府將地熱資源授予企業整體開發,進行整體規劃,實現統一的、可持續開發。四是由企業“一體化”投資、建設、經營管理。

“雄縣模式”的主要內涵:一是政府制定相應的扶持政策和服務措施,制定地熱能開發專項規劃和地熱資源管理辦法。二是加強組織領導,雄縣成立地熱資源開發領導小組和地熱管理辦公室,統一地熱資源管理、服務、協調解決開發中出現的問題。三是政府將地熱資源授予企業整體開發,進行整體規劃,實現統一的、可持續開發。四是由企業“一體化”投資、建設、經營管理。

在“統一政策、統一管理、統一規劃、統一開發”的框架下,在雄安新區設立前,雄縣縣內已擁有地熱井68 口(其中回灌井24 口),換熱站35座,建成供暖能力450 萬平方米,城區95%以上的建筑實現地熱供暖,基本實現了城區地熱集中供熱全覆蓋以及二氧化碳、二氧化硫、粉塵“零”排放。 在2017年4月1日中央決定成立雄安新區,且將雄縣、容城、安新劃歸雄安新區之后,雄安新區開始了“地熱+多種清潔能源” 集成利用探索,并將“雄縣模式”發展成了“雄安模式”。在“雄安模式”下,淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源三中類型的地熱資源通過直接利用和地熱發電兩種方式,以“地熱+多種清潔能源” 集成利用的形式高效地應用于供暖、建筑用能、種植、養殖等多個場景。

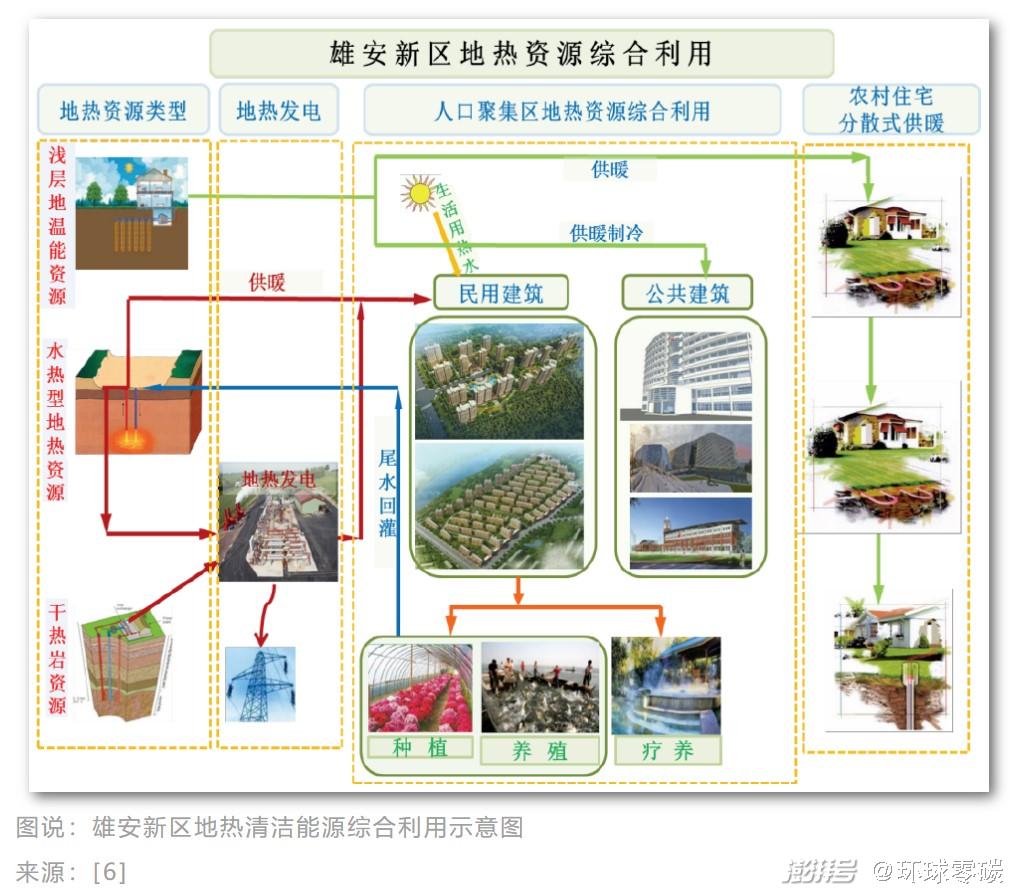

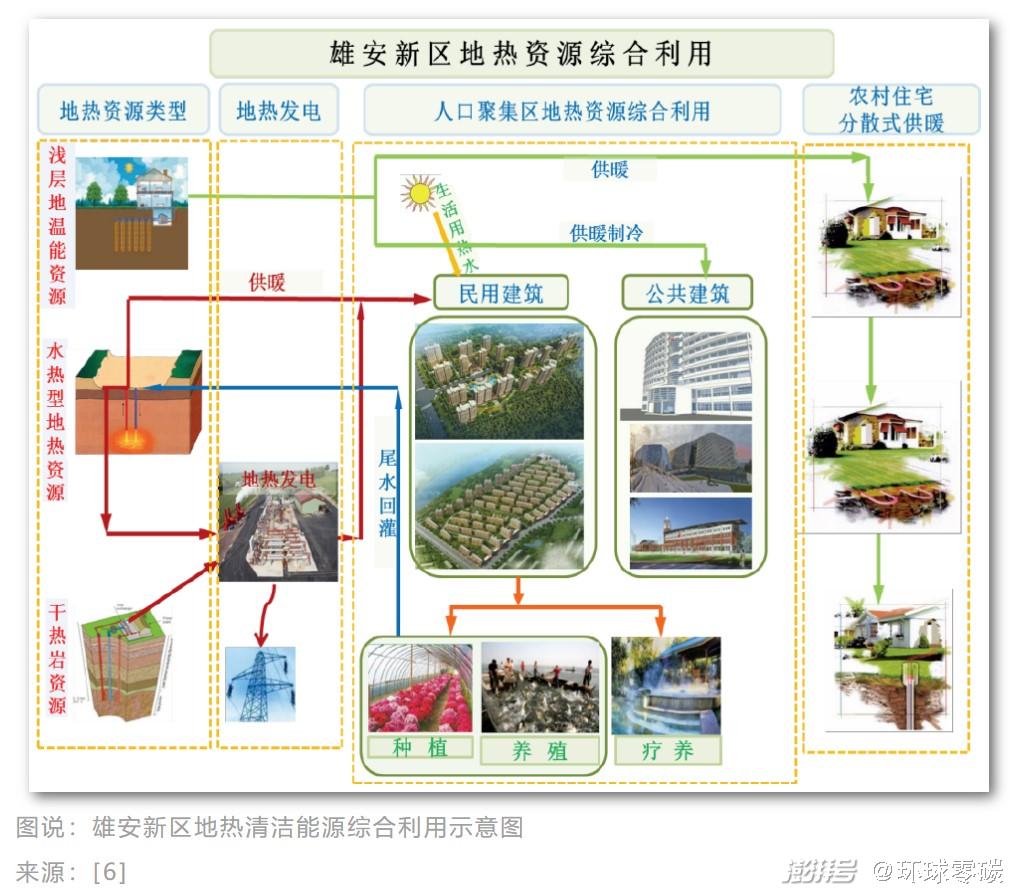

在2017年4月1日中央決定成立雄安新區,且將雄縣、容城、安新劃歸雄安新區之后,雄安新區開始了“地熱+多種清潔能源” 集成利用探索,并將“雄縣模式”發展成了“雄安模式”。在“雄安模式”下,淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源三中類型的地熱資源通過直接利用和地熱發電兩種方式,以“地熱+多種清潔能源” 集成利用的形式高效地應用于供暖、建筑用能、種植、養殖等多個場景。

其中水熱型地熱資源利用技術的核心是“取熱不取水”,從開采井將地熱水抽出后,通過換熱器取熱,然后由回灌井將冷水重新注回地下水層。與此同時,另一套自來水循環系統將經過加熱的水通過供暖管道送入千家萬戶,這樣實現“采灌平衡”。這種“取熱不取水”的方式開發利用地熱資源,真正做到了取熱之后100%回灌地下水。 目前,圍繞智慧熱田建設,雄安已建成了第一個深層地熱結合淺層制冷的“冷暖雙制”換熱站——容城城南行政中心換熱站;并建立了地熱井動態數據自動化采集監測系統,實現了地熱開發自動化采集監測、無人值守、自動調節。此項智能監控及數據采集技術(SCADA System)。在地熱能規模開發中實現了四大目標:一是區域信息全覆蓋,將雄縣地區地熱井、換熱站的所有關鍵參數進行采集監測。二是自動報警,供暖過程中出現的如停電、管道滲漏等問題,系統自動彈窗報警。三是可以根據室外天氣溫度自動調節井口水量,控制水溫。四是實現遠程監控、無人值守。

目前,圍繞智慧熱田建設,雄安已建成了第一個深層地熱結合淺層制冷的“冷暖雙制”換熱站——容城城南行政中心換熱站;并建立了地熱井動態數據自動化采集監測系統,實現了地熱開發自動化采集監測、無人值守、自動調節。此項智能監控及數據采集技術(SCADA System)。在地熱能規模開發中實現了四大目標:一是區域信息全覆蓋,將雄縣地區地熱井、換熱站的所有關鍵參數進行采集監測。二是自動報警,供暖過程中出現的如停電、管道滲漏等問題,系統自動彈窗報警。三是可以根據室外天氣溫度自動調節井口水量,控制水溫。四是實現遠程監控、無人值守。

2020~2021年供暖季,在雄安平穩運行換熱站64座、地熱井134口,為7萬多戶居民提供清潔地熱供暖。目前在雄安新區供暖面積已經達到700萬平方米。而在2021供暖季雄安新區已建成清潔地熱供暖供熱站超過百座,敷設供熱管網約540公里,供暖能力超1000萬平方米,供暖面積700余萬平方米,年可替代標準煤16萬噸,減排二氧化碳40萬噸,相當于植樹22萬棵。雄安新區政府表示,地熱資源的整體利用為當地減少了相當于超過200萬噸的二氧化碳排放量。

未來,地熱能仍將為雄安新區這座世界矚目的未來之城構建 “藍綠交織、清新明亮、水城共融”的生態城市持續助力。 地熱能源作為一種環保和可持續的能源,其具有有能源供應穩定可全天候提供能量、減少碳排放、土地使用密集度低等優點,還能與其他能源相互結合應用,節省相當大比率的其他燃料消耗,達到高溫高效率的利用價值。

地熱能源作為一種環保和可持續的能源,其具有有能源供應穩定可全天候提供能量、減少碳排放、土地使用密集度低等優點,還能與其他能源相互結合應用,節省相當大比率的其他燃料消耗,達到高溫高效率的利用價值。

與此同時,地熱資源的開發,受環境先決條件之限制頗多,且開發過程中易造成環境污染,存在以下缺點:開發初期的探勘、鉆井成本高,技術要求高:例如抗腐蝕的管線會提高投資成本;環境副作用,地熱熱井將破壞地表自然景觀并影響生態,鉆探地熱資源可以釋放儲存在地球表面下的氣體;安全管理風險高,可能會發生與地熱活動相關的地震活動。

雖然未來的發展面臨著挑戰,但地熱資源的開發正越來越多地成為了許多國家在清潔能源轉型之路上的新選項。英國廣播公司援引國際地熱協會前主席亞歷克斯·里希特的話說,全球約有 600 座地熱發電廠正在運營或正在建設中,另有600座正在規劃中。“歐洲所有主要的公用事業公司都在以一種或另一種方式看待地熱,”里希特說。

與此同時,在拜登政府領導下的美國對利用地熱資源的興趣正在增加,美國能源部(DOE)宣布為地熱鉆探技術項目提供 2000 萬美元的資金,并為從廢棄的油氣井中獲取地熱潛力提供 840 萬美元的資金,并在近日發布了《2022-2026地熱能開發多年期計劃》。報告中指出,地熱能作為一種穩定、可靠的清潔能源,能夠在美國能源低碳轉型、應對氣候變化和實現碳中和愿景等發展目標中發揮關鍵作用。預計到2050年,美國地熱發電裝機容量有潛力增加26倍(相比2019年水平),達到60 吉瓦裝機規模。

近年來,中國也高度重視地熱能資源的科學開發利用。《地熱能開發利用“十三五”規劃》成為了中國歷史上第一個地熱開發利用計劃。2021年9月,國家能源局發布《關于促進地熱能開發利用的若干意見》,提出地熱能供暖(制冷)面積比2020年增加50%,在資源條件好的地區建設一批地熱能發電示范項目,全國地熱能發電裝機容量比2020年翻一番;到2035年,地熱能供暖(制冷)面積及地熱能發電裝機容量力爭比2025年翻一番。

目前,我國的地熱供暖的“地熱城市”已基本建立,河北、陜西、山西、河南、山東、湖北、天津和13個省,自治區,直轄市,供熱能力近5000萬平方米。可替代142萬噸標準煤,減少二氧化碳排放370萬噸。預計到2023年,整體地熱供暖能力將達到1億平方米。未來,在“雄安模式”的帶領下,中國的地熱資源發展必將走上快車道,大力推動地熱能開發利用將成為做好碳達峰碳中和工作,助力構建綠色低碳安全高效能源體系的重要抓手。

【稿件聲明】:

文章轉載自合作媒體或其它網站,僅為傳播信息,不意味著贊同文中的觀點或證實文中的描述,文章內容僅供參考。若有侵權行為,請聯系我們盡快刪除。本網站標注原創文章,轉載請注明來源:CCMSA清潔供熱分會。

地熱能(geothermal energy)是由地殼抽取的天然熱能,這種能量來自地球內部的熔巖,能量來源主要是地球內部長壽命放射性同位素熱核反應產生的熱能,其以熱力形式存在,是引致火山爆發及地震的能量。

地熱能(geothermal energy)是由地殼抽取的天然熱能,這種能量來自地球內部的熔巖,能量來源主要是地球內部長壽命放射性同位素熱核反應產生的熱能,其以熱力形式存在,是引致火山爆發及地震的能量。 地球內部的溫度高達攝氏6500度以上,而在80至100公里的深度處,溫度會降至攝氏650度至1200度。透過地下水的流動和熔巖涌至離地面1至5公里的地殼,熱力得以被轉送至較接近地面的地方。高溫的熔巖將附近的地下水加熱,這些加熱了的水最終會滲出地面。運用地熱能最簡單和最合乎成本效益的方法,就是直接取用這些熱源,并抽取其能量。

地球內部的溫度高達攝氏6500度以上,而在80至100公里的深度處,溫度會降至攝氏650度至1200度。透過地下水的流動和熔巖涌至離地面1至5公里的地殼,熱力得以被轉送至較接近地面的地方。高溫的熔巖將附近的地下水加熱,這些加熱了的水最終會滲出地面。運用地熱能最簡單和最合乎成本效益的方法,就是直接取用這些熱源,并抽取其能量。 地熱資源的開發利用可分為發電和直接利用兩個方面。高溫地熱資源主要用于發電;中溫和低溫地熱資源則以直接利用為主;對于25℃以下的淺層地熱能,可利用地源熱泵進行供暖和制冷。

地熱資源的開發利用可分為發電和直接利用兩個方面。高溫地熱資源主要用于發電;中溫和低溫地熱資源則以直接利用為主;對于25℃以下的淺層地熱能,可利用地源熱泵進行供暖和制冷。

地熱能資源主要包括:淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源等類型。淺層地熱能是指在太陽能和地心熱的綜合作用下,在大地表層(一般400 米以內)形成的相對恒溫層中的土壤、砂巖和地下水所蘊含的低溫熱能,淺層地能儲量較大、再生迅速、分布廣泛、溫度四季適中,并且不存在永久消耗問題,是大型的“綠色能源寶庫”。水熱型地熱資源是以蒸氣為主的地熱資源和以液態水為主的地熱資源的統稱,也就是我們常見的溫泉和地熱井,隨著熱泵技術、鉆井技術的不斷發展,水熱型地熱能已成為地熱供暖的重要來源。干熱巖型地熱能是未來地熱能發展的重要領域,是指淺藏在地殼表層的熔巖或尚未冷卻的巖體,可以人工方法造成裂隙破碎帶,再鉆孔注入冷水使其加熱成蒸汽和熱水后將熱量引出,其開發方式尚在研究中。

地熱能資源主要包括:淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源等類型。淺層地熱能是指在太陽能和地心熱的綜合作用下,在大地表層(一般400 米以內)形成的相對恒溫層中的土壤、砂巖和地下水所蘊含的低溫熱能,淺層地能儲量較大、再生迅速、分布廣泛、溫度四季適中,并且不存在永久消耗問題,是大型的“綠色能源寶庫”。水熱型地熱資源是以蒸氣為主的地熱資源和以液態水為主的地熱資源的統稱,也就是我們常見的溫泉和地熱井,隨著熱泵技術、鉆井技術的不斷發展,水熱型地熱能已成為地熱供暖的重要來源。干熱巖型地熱能是未來地熱能發展的重要領域,是指淺藏在地殼表層的熔巖或尚未冷卻的巖體,可以人工方法造成裂隙破碎帶,再鉆孔注入冷水使其加熱成蒸汽和熱水后將熱量引出,其開發方式尚在研究中。 雄安新區及其周邊地區地理位置上屬于環渤海灣盆地冀中坳陷,區內古潛山地熱資源非常豐富,熱儲主要為中上元古界薊縣系霧迷山組和長城系高于莊組裂縫—溶洞型白云巖,熱儲厚度大,儲量豐富(4 000 m 以淺地熱資源量為378.3×109 GJ,熱水總量為526×108 m3),開發利用潛力巨大。

雄安新區及其周邊地區地理位置上屬于環渤海灣盆地冀中坳陷,區內古潛山地熱資源非常豐富,熱儲主要為中上元古界薊縣系霧迷山組和長城系高于莊組裂縫—溶洞型白云巖,熱儲厚度大,儲量豐富(4 000 m 以淺地熱資源量為378.3×109 GJ,熱水總量為526×108 m3),開發利用潛力巨大。

“雄縣模式”的主要內涵:一是政府制定相應的扶持政策和服務措施,制定地熱能開發專項規劃和地熱資源管理辦法。二是加強組織領導,雄縣成立地熱資源開發領導小組和地熱管理辦公室,統一地熱資源管理、服務、協調解決開發中出現的問題。三是政府將地熱資源授予企業整體開發,進行整體規劃,實現統一的、可持續開發。四是由企業“一體化”投資、建設、經營管理。

“雄縣模式”的主要內涵:一是政府制定相應的扶持政策和服務措施,制定地熱能開發專項規劃和地熱資源管理辦法。二是加強組織領導,雄縣成立地熱資源開發領導小組和地熱管理辦公室,統一地熱資源管理、服務、協調解決開發中出現的問題。三是政府將地熱資源授予企業整體開發,進行整體規劃,實現統一的、可持續開發。四是由企業“一體化”投資、建設、經營管理。

在2017年4月1日中央決定成立雄安新區,且將雄縣、容城、安新劃歸雄安新區之后,雄安新區開始了“地熱+多種清潔能源” 集成利用探索,并將“雄縣模式”發展成了“雄安模式”。在“雄安模式”下,淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源三中類型的地熱資源通過直接利用和地熱發電兩種方式,以“地熱+多種清潔能源” 集成利用的形式高效地應用于供暖、建筑用能、種植、養殖等多個場景。

在2017年4月1日中央決定成立雄安新區,且將雄縣、容城、安新劃歸雄安新區之后,雄安新區開始了“地熱+多種清潔能源” 集成利用探索,并將“雄縣模式”發展成了“雄安模式”。在“雄安模式”下,淺層地溫能、水熱型地熱資源及干熱巖地熱資源三中類型的地熱資源通過直接利用和地熱發電兩種方式,以“地熱+多種清潔能源” 集成利用的形式高效地應用于供暖、建筑用能、種植、養殖等多個場景。

目前,圍繞智慧熱田建設,雄安已建成了第一個深層地熱結合淺層制冷的“冷暖雙制”換熱站——容城城南行政中心換熱站;并建立了地熱井動態數據自動化采集監測系統,實現了地熱開發自動化采集監測、無人值守、自動調節。此項智能監控及數據采集技術(SCADA System)。在地熱能規模開發中實現了四大目標:一是區域信息全覆蓋,將雄縣地區地熱井、換熱站的所有關鍵參數進行采集監測。二是自動報警,供暖過程中出現的如停電、管道滲漏等問題,系統自動彈窗報警。三是可以根據室外天氣溫度自動調節井口水量,控制水溫。四是實現遠程監控、無人值守。

目前,圍繞智慧熱田建設,雄安已建成了第一個深層地熱結合淺層制冷的“冷暖雙制”換熱站——容城城南行政中心換熱站;并建立了地熱井動態數據自動化采集監測系統,實現了地熱開發自動化采集監測、無人值守、自動調節。此項智能監控及數據采集技術(SCADA System)。在地熱能規模開發中實現了四大目標:一是區域信息全覆蓋,將雄縣地區地熱井、換熱站的所有關鍵參數進行采集監測。二是自動報警,供暖過程中出現的如停電、管道滲漏等問題,系統自動彈窗報警。三是可以根據室外天氣溫度自動調節井口水量,控制水溫。四是實現遠程監控、無人值守。

地熱能源作為一種環保和可持續的能源,其具有有能源供應穩定可全天候提供能量、減少碳排放、土地使用密集度低等優點,還能與其他能源相互結合應用,節省相當大比率的其他燃料消耗,達到高溫高效率的利用價值。

地熱能源作為一種環保和可持續的能源,其具有有能源供應穩定可全天候提供能量、減少碳排放、土地使用密集度低等優點,還能與其他能源相互結合應用,節省相當大比率的其他燃料消耗,達到高溫高效率的利用價值。